Золушку звали Машей (Часть вторая)

Поговорили про византийских золушек, теперь пришла очередь и про наших.

№1. Судьба первой мисс Россия (титул с 1505 по 1525 год)

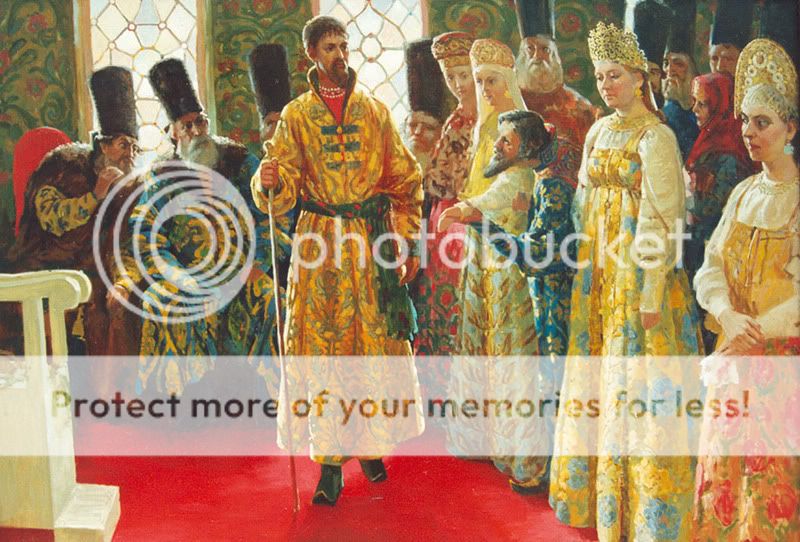

Выбор невесты.

Картина Сергея Никитина

Василий III.

Западоноевропейская гравюра

Соломония Сабурова,

в постриге сестра Софья

Елена Глинская.

Скульптурная реконструкция по черепу методом Герасимова

№2-4. Две победительницы и одна вице-мисс (1547-1575 гг.).

Иван Грозный.

Парсуна

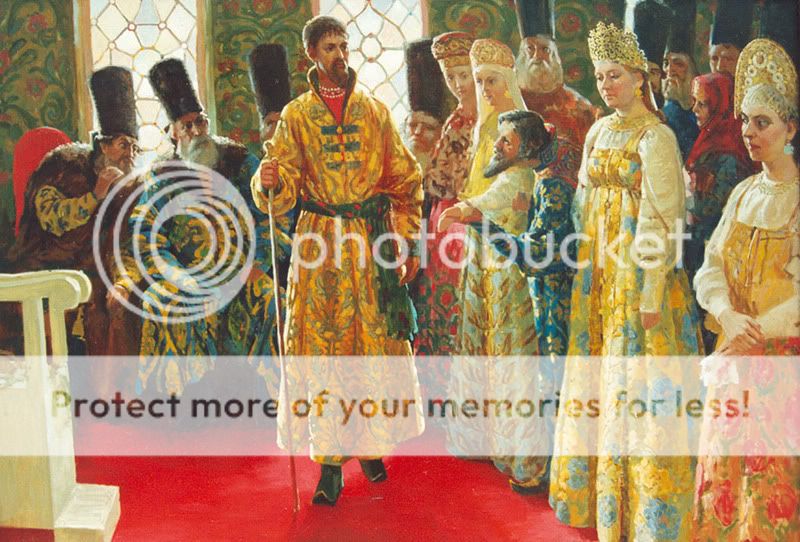

Выбор невесты.

Картина Д.Н.Луканина

Василиса Мелентьева, 6-я жена Ивана Грозного.

По преданию, похоронена царем заживо.

Картина Николая Неврева, 1886 год.

№5. Дисквалификация (1616 год).

Патриарх Филарет

Царь Михаил Федорович

Инокиня Марфа

Михаил Федорович на собрании боярской думы.

Картина Рябушкина

Самой запоминающейся детали — гонцов с туфельками — русские цари при поиске невесты у византийских императоров не подхватили. Да и зачем? Одним из требований к царской невесте был высокий рост — а красивого рассказа из примерки обуви 46-го размера не сделаешь. Зато все остальное переняли по полной программе. Хотя, конечно, это было странно: последний смотр в Константинополе датируют 900-м годом. С чего это в Москве в начале XVI века, шестьсот лет спустя, начали делать тоже самое — собирать красивых девиц по всей стране, чтобы выстроить по струнке перед государем, и он смог выбрать себе жену по нраву? Пишут, что об обычае московитам рассказали греки из свиты Софьи Палеолог, последней из византиек, ставшей великой княгиней — когда ее сыну, будущему Василию III, пришла пора жениться, а ровни себе он найти не мог. Что мол, у одного из них, великокняжеского печатника Юрия Траханиота, была редкой красоты дочь, которой он хотел дать шанс. Впрочем, вы видите девушку по фамилии Траханиот на русском престоле? Вот и Василий III не видел. Но начнем по порядку.

№1. Судьба первой мисс Россия (титул с 1505 по 1525 год)

Вот как проходили выборы невесты Великому князю Василию по рассказу Франциска-де-Колло: «Великий князь Василий, вздумав жениться (это было еще при его отце), обнародовал во всем государстве, чтобы для него выбрали самых прекраснейших девиц, знатных и незнатных, без всякого различия. Привезли их в Москву более пятисот, из них выбрали 300, из трехсот — 200, после - 100, наконец — только десять осмотренных повивальными бабками; из сих десяти Василий выбрал себе невесту и женился на ней».

По другим источникам, невесту избрали из 1500 девиц. Эта цифра могла означать все число девиц, которые были написаны в список соответственно требуемым для государевой невесты качествам. Красавиц собирали по всей стране, отбор среди сотен был тщательным: как рассказывают историки, сначала с ними знакомились бояре. Требования были железные: будущая царица должна была быть высокого роста, красивая, здоровая, и желательно, чтобы её в семье рождалось много детей — это немного гарантировало её плодовитость.

Из десяти выбрать проще, чем из полутора тысяч: князь Василий прошел вдоль ряда невест и отдал приглянувшейся красавице вышитый платок и кольцо. Как оказалось потом, выбор был неправильным, но в тот момент никто об этом догадываться не мог.

По другим источникам, невесту избрали из 1500 девиц. Эта цифра могла означать все число девиц, которые были написаны в список соответственно требуемым для государевой невесты качествам. Красавиц собирали по всей стране, отбор среди сотен был тщательным: как рассказывают историки, сначала с ними знакомились бояре. Требования были железные: будущая царица должна была быть высокого роста, красивая, здоровая, и желательно, чтобы её в семье рождалось много детей — это немного гарантировало её плодовитость.

Из десяти выбрать проще, чем из полутора тысяч: князь Василий прошел вдоль ряда невест и отдал приглянувшейся красавице вышитый платок и кольцо. Как оказалось потом, выбор был неправильным, но в тот момент никто об этом догадываться не мог.

Выбор невесты.

Картина Сергея Никитина

Но начало обычаю было положено. (Удивительно, но с 1505 по 1690-е мне удалось насчитать в Москве целых десять подобных смотров. Почему никто об этом внятно не пишет?)

В 1505 году князь Василий и девица Соломония Сабурова обвенчались. Ей было лет пятнадцать, и она была дочерью не особо знатного дворянина Юрия Ивановича Сабурова, рано потерявшей мать. Вскоре отец князя скончался, и её супруг взошел на трон.

Москва — не Византия; громы, подобные тем, что сотрясали императорский двор над Проливами, тут не гремели. Василий любовниц не заводил, родственников не травил и вообще — был хорошим. Говорят, жила пара в мире. Одна незадача — сколько не молились царственные супруги, сколько не совершали паломничеств в монастырь — детей не рождалось. А это, сами понимаете, для династии — трагедия.

В 1505 году князь Василий и девица Соломония Сабурова обвенчались. Ей было лет пятнадцать, и она была дочерью не особо знатного дворянина Юрия Ивановича Сабурова, рано потерявшей мать. Вскоре отец князя скончался, и её супруг взошел на трон.

Москва — не Византия; громы, подобные тем, что сотрясали императорский двор над Проливами, тут не гремели. Василий любовниц не заводил, родственников не травил и вообще — был хорошим. Говорят, жила пара в мире. Одна незадача — сколько не молились царственные супруги, сколько не совершали паломничеств в монастырь — детей не рождалось. А это, сами понимаете, для династии — трагедия.

Василий III.

Западоноевропейская гравюра

Василий терпел 20 лет. Наконец, в 1525 году он сделал то, что до него никто из его предшественников в Кремле не осмеливался — он решил расторгнуть брак, заточив Соломонию в монастырь. Возможно, и тут ему помог опыт византийских коллег — а что? те научили его жениться, научат и разводиться. Тем не менее, дремучему русскому духовенству подобное намерение пришлось совершенно не по душе.

«Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в Священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя!», — писал в ответ на эту просьбу один из священников великому князю.

Но все же, 25 ноября 1525 года великую княгиню Соломонию насильно привели в Московский Богородице-Рождественский монастырь и постригли с именем София. Она сопротивлялась. Она плакала. Она сорвала с головы иноческую ризу и начала топтать её ногами. Присутствовавший боярин ударил ее, вскричав: «Смеешь ли ты противиться воле государя?».

И тогда, говорят, Соломония облеклась в иноческую ризу, будто бы молвив: «Бог отомстит моему гонителю!».

«Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в Священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя!», — писал в ответ на эту просьбу один из священников великому князю.

Но все же, 25 ноября 1525 года великую княгиню Соломонию насильно привели в Московский Богородице-Рождественский монастырь и постригли с именем София. Она сопротивлялась. Она плакала. Она сорвала с головы иноческую ризу и начала топтать её ногами. Присутствовавший боярин ударил ее, вскричав: «Смеешь ли ты противиться воле государя?».

И тогда, говорят, Соломония облеклась в иноческую ризу, будто бы молвив: «Бог отомстит моему гонителю!».

Соломония Сабурова,

в постриге сестра Софья

И не успели за ней захлопнуться двери монастыря, как её теперь уже бывший, 47-летний, муж, быстро женился на 18-летней девице, которую давно присмотрел. Кто бы знает, чтобы было с российской историей дальше, если бы на том, первом смотре невест Василий отдал кольцо не Соломонии, а хотя бы той Траханиотовой дочери (наверняка плодовитой) — ибо этой 18-летней девицей оказалась, как вы понимаете, Елена Глинская, и наследника она Василию, как вы понимаете, родила — целого Ивана Грозного.

Елена Глинская.

Скульптурная реконструкция по черепу методом Герасимова

А Соломонию-Софию перевели в Покровский монастырь г. Суздаля, который она патронировала еще как великая княгиня. Там её знали, ей было уютно. Она смирилась и начала вести праведный образ жизни. Во время регентства вдовой Елены Глинской, согласно некоторым источникам, Соломония была выслана правительницей в Каргополь, а потом все же вернулась обратно в Суздаль. Через 17 лет иночества сестра София скончалась. Но это еще не конец истории: судьба насильно постриженной княгини сразу же начала обрастать легендами. Вот главная из них:

Соломония во время пострижения будто бы была наконец беременна и уже в монастыре родила мальчика Георгия, которого она отдала в надежные руки, а сама объявила, что новорожденный скончался. Об этом писал даже Герберштейн. Легенда развивалась: выросший "сын" Соломонии будто бы стал знаменитым разбойником Кудеяром, о котором сложена некрасовская «Песня о двенадцати разбойниках». А мания преследования Ивана Грозного якобы связана еще и с тем, что он всё искал своего законного старшего брата-соперника. Впрочем, это все фольклор. Зато на могиле сестры Софии начали совершаться чудеса, сто лет спустя она своим явлением спасла Суздаль от поляков, и т.д. В общем, Соломония Сабурова была канонизирована как святая София Суздальская. Вероятно, она была бы довольна, узнав об этом. А также узнав, что её "развод" рюриковичам вышел боком...

Соломония во время пострижения будто бы была наконец беременна и уже в монастыре родила мальчика Георгия, которого она отдала в надежные руки, а сама объявила, что новорожденный скончался. Об этом писал даже Герберштейн. Легенда развивалась: выросший "сын" Соломонии будто бы стал знаменитым разбойником Кудеяром, о котором сложена некрасовская «Песня о двенадцати разбойниках». А мания преследования Ивана Грозного якобы связана еще и с тем, что он всё искал своего законного старшего брата-соперника. Впрочем, это все фольклор. Зато на могиле сестры Софии начали совершаться чудеса, сто лет спустя она своим явлением спасла Суздаль от поляков, и т.д. В общем, Соломония Сабурова была канонизирована как святая София Суздальская. Вероятно, она была бы довольна, узнав об этом. А также узнав, что её "развод" рюриковичам вышел боком...

№2-4. Две победительницы и одна вице-мисс (1547-1575 гг.).

Говорят, этот развод Василия III осудили все вселенские патриархи, а патриарх Иерусалимский Марк даже предсказал рождение от второго брака младенца, который поразит мир своей жестокостью:

«Если женишься вторично, то будешь иметь злое чадо: царство твое наполнится ужасом и печалью, кровь польется рекою, падут главы вельмож, грады запылают!»

Я, впрочем, не нашла в списке иерусалимских патриархов подходящего по времени с именем Марк. Но, в общем, младенец родился, потерял отца, стал главой государства. Пережил смутное время боярских надругательств, обезобразивших ему психику, и все такое прочее. В 1547 г. Ивану, который тогда еще был просто Четвёртым, а не Грозным, исполнилось 17 лет. Ему настала очередь жениться, и он решил последовать примеру первой свадьбы своего отца — несмотря на то, что тот опыт нельзя было назвать полностью успешным.

Он издал указ:

«Когда к вам эта грамота придет, и у которых из вас будут дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас девку утаит и к наместникам не поведет, тому от меня быть в великой опале и казни».

Постановление касалось только бояр и сыновей боярских — совсем голь перекатная царю-то, конечно, нужна не была. Девушек собрали опять несколько сотен. Ивану представили 24, а потом 12, и из них он уже выбирал лучшую. Выбрал он хорошо — Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву, любил её сильно и был счастлив с ней тринадцать лет, пока царица не скончалась внезапно.

«Если женишься вторично, то будешь иметь злое чадо: царство твое наполнится ужасом и печалью, кровь польется рекою, падут главы вельмож, грады запылают!»

Я, впрочем, не нашла в списке иерусалимских патриархов подходящего по времени с именем Марк. Но, в общем, младенец родился, потерял отца, стал главой государства. Пережил смутное время боярских надругательств, обезобразивших ему психику, и все такое прочее. В 1547 г. Ивану, который тогда еще был просто Четвёртым, а не Грозным, исполнилось 17 лет. Ему настала очередь жениться, и он решил последовать примеру первой свадьбы своего отца — несмотря на то, что тот опыт нельзя было назвать полностью успешным.

Он издал указ:

«Когда к вам эта грамота придет, и у которых из вас будут дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас девку утаит и к наместникам не поведет, тому от меня быть в великой опале и казни».

Постановление касалось только бояр и сыновей боярских — совсем голь перекатная царю-то, конечно, нужна не была. Девушек собрали опять несколько сотен. Ивану представили 24, а потом 12, и из них он уже выбирал лучшую. Выбрал он хорошо — Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву, любил её сильно и был счастлив с ней тринадцать лет, пока царица не скончалась внезапно.

Иван Грозный.

Парсуна

Он любил её так сильно, что, говорят, неожиданная смерть Анастасии подействовала на его психику. Именно подозревая, что её отравили, Иван Грозный начал первые заметные акты террора против своей аристократии. Впрочем, может быть, ей и повезло — может быть, кризис бы начался и если бы она осталась жива. А так Анастасия не видела, как муж убил её старшего сына царевича Ивана (который, кстати, тоже ссылал бесплодных жен в монастырь), не застала она и смерти своего другого сына — царя Федора, в итоге приведшей к трону её родственников — династию Романовых. Недавное вскрытие учеными её останков действительно показало в костях царицы вероятное наличие яда.

Вторую жену Иван Грозный взял из династических соображений — правда, и года не прошло после смерти Анастасии. Невестой была кавказская женщина по имени Кученей, в крещении ставшая Марией Темрюковной, (так как отцом ее был кабардинский князь, звавшийся Темрюк). Характер был у нее, как говорят, злобный и тёмный, её обвиняли в том, что она "испортила" царя и потакала его садистским наклонностям. В общем, через 9 лет её тоже типа отравили. Через 2 года царь решил жениться третий раз, и — испытанным методом, по результатам смотра невест.

.Вторую жену Иван Грозный взял из династических соображений — правда, и года не прошло после смерти Анастасии. Невестой была кавказская женщина по имени Кученей, в крещении ставшая Марией Темрюковной, (так как отцом ее был кабардинский князь, звавшийся Темрюк). Характер был у нее, как говорят, злобный и тёмный, её обвиняли в том, что она "испортила" царя и потакала его садистским наклонностям. В общем, через 9 лет её тоже типа отравили. Через 2 года царь решил жениться третий раз, и — испытанным методом, по результатам смотра невест.

Выбор невесты.

Картина Д.Н.Луканина

Вновь ради царя собрали красавиц со всей России. Таковых набралось две тысячи. До глаз Ивана опять добралось две дюжины, из которых он присмотрел себе одну — юную Марфу Васильевну Собакину. 28 октября 1571 они обвенчались. Не прошло и трех недель: 13 ноября Марфа неожиданно умерла — вероятно, выбор царя кому-то пришелся не по вкусу. В ходе расследования её смерти на дыбу вздернули пару десятков человек.

Неприятные ощущения царя понять можно — опять вдовец, и опять супругу наверняка отравили! Вдобавок, по закону православной церкви больше трех раз жениться нельзя — резерв исчерпан. Впрочем, он был все-таки царь, да и вдобавок, новобрачная начала хиреть сразу после свадьбы, и Иван, бия себя в грудь, клялся, что осуществить брачные отношения он с ней так и не сумел, и что эта женитьба — не считается. В общем, патриархия разрешила ему взять четвертую жену. Далеко ходить не надо было — Анна Колтовская была в числе тех 12, которые прошли в финальный тур, и в глазах Ивана заняла второе место, уступив лишь Марфе.

В связи со смертью победительницы корона отошла вице-мисс.

Вероятно, Анне из многочисленных жён Ивана повезло больше всех. Как считается, она оказала на него влияние — её возлюбленный, князь Вяземский, был замучен во время опричнины, она ненавидела эту систему, и за год, пока она владела сердцем царя, были казнены или сосланы почти все руководители опричнины.

Но Иван был человеком пассионарным. Анну Колтовскую он любил всего лишь с 1572 по 75-й год. А потом сослал её в Тихвинский монастырь, а сам предался разврату, взяв себе пятую, шестую, седьмую жену, которых церковь уже не признавала, сватаясь к Елизавете Английской и так далее... С другой стороны, Анну не отравили; детей, которые могли бы умереть у нее на руках, она не родила. Бывшая царица мирно пребывала в монастыре до 1627 года, пережив своего бешеного супруга на сорок три года, пропустив все Смутное время, и скончавшись уже при Михаиле Федоровиче Романове.

Неприятные ощущения царя понять можно — опять вдовец, и опять супругу наверняка отравили! Вдобавок, по закону православной церкви больше трех раз жениться нельзя — резерв исчерпан. Впрочем, он был все-таки царь, да и вдобавок, новобрачная начала хиреть сразу после свадьбы, и Иван, бия себя в грудь, клялся, что осуществить брачные отношения он с ней так и не сумел, и что эта женитьба — не считается. В общем, патриархия разрешила ему взять четвертую жену. Далеко ходить не надо было — Анна Колтовская была в числе тех 12, которые прошли в финальный тур, и в глазах Ивана заняла второе место, уступив лишь Марфе.

В связи со смертью победительницы корона отошла вице-мисс.

Вероятно, Анне из многочисленных жён Ивана повезло больше всех. Как считается, она оказала на него влияние — её возлюбленный, князь Вяземский, был замучен во время опричнины, она ненавидела эту систему, и за год, пока она владела сердцем царя, были казнены или сосланы почти все руководители опричнины.

Но Иван был человеком пассионарным. Анну Колтовскую он любил всего лишь с 1572 по 75-й год. А потом сослал её в Тихвинский монастырь, а сам предался разврату, взяв себе пятую, шестую, седьмую жену, которых церковь уже не признавала, сватаясь к Елизавете Английской и так далее... С другой стороны, Анну не отравили; детей, которые могли бы умереть у нее на руках, она не родила. Бывшая царица мирно пребывала в монастыре до 1627 года, пережив своего бешеного супруга на сорок три года, пропустив все Смутное время, и скончавшись уже при Михаиле Федоровиче Романове.

Василиса Мелентьева, 6-я жена Ивана Грозного.

По преданию, похоронена царем заживо.

Картина Николая Неврева, 1886 год.

№5. Дисквалификация (1616 год).

После смерти Ивана Грозного начался жуткий раздрай, иначе говоря — Смутное время. Лжедмитрий сменял Лжедмитрия, Годунов изворачивался, а поляки, да казаки паки нас били и паки. В общем, когда после долгой чреды слабосильных и мутных правителей в 1613 году Земской собор избрал нового царя - 16-летнего Мишеньку Романова, все скрестили пальцы: дай Бог, надолго. Отец молодого царя, патриарх Филарет, был племянником любимой жены Грозного — Анастасии, за что и поплатился позже, когда его сослали и насильно постригли в монахи, чтобы лишить права на престол. Собственно, было чего боятся — силой личности Филарет обладал чрезвычайной. Честно говоря, когда представители собора выбирали его сына, они главным образом оглядывались на отца — вырастет, будет похож — хорошо, а не будет похож, то пусть пока Филарет постоит за троном, так надёжней.

Патриарх Филарет

Единственная незадача — Филарет находился в плену у поляков, и освобождать они его пока не собирались. Поэтому решения за молодого царя пока принимала его мать — инокиня Марфа. Её в свое время тоже насильно постригли в монахини, чтобы не мешала режиму. Но это не смягчило её характера — и вот старица Марфа развернулась, поселилась в Кремле в хоромах царицы, приблизила ко двору своих родственников Салтыковых и Михалковых (о, крапивное семя!) и начала своего сына направлять.

Царь Михаил Федорович

В 1616 году Михаила Федоровича решили женить. Ему только-только исполнилось двадцать лет. Почему-то жену царю из новой династии решили найти тем же способом, что и двум предпоследним Рюриковичам — с помощью смотра невест. Возможно, это подчеркивало преемственность и его сакральный статус? Что он любую девицу может возвысить до себя, и ему необязательно лишь на столбовых дворянках жениться? То ли решили напомнить о тетке Анастасии, выбранной этим путем? Я не нашла ответа. Итак, устроили смотр. Молодому правителю приглянулась девушка из Коломны, Мария Ивановна Хлопова, и её выбрали невестой.

Но стремительный натиск Ивана IV тут был уже не в чести: свадьбу решили справлять не сразу. В начале следующего года Мария, с новым именем Анастасия, была помещена «во дворце наверху». Ей велено было оказывать почести как царице. Дворовые люди ей крест целовали, и во всем Московском государстве велено поминать ее имя на ектениях. Готовились к свадьбе. Но родственники будущей царицы, которые, естественно, начали околачиваться при дворе, возбудили ненависть родственников старицы Марфы — Салтыковых. Они стали нашептывать царевой матери против царевой невесты. И их нашептывание оказалось удачным — Марфа возненавидела будущую невестку зверски. Когда Мария в какой-то момент заболела расстройством желудка, Салтыковы не пустили к ней знающих врачей, а наоборот, стали портить дальше непонятным лечением. Марии становилось все хуже. Враги пустили слух, что невеста не только больна, но и неплодна. Старица Марфа надавила на сына, боярская дума объявила, что «царская невеста к государевой радости не прочна», и бедную девушку выслали из Москвы в Тюменскую область, где она, кстати, сразу же поправилась.

Но стремительный натиск Ивана IV тут был уже не в чести: свадьбу решили справлять не сразу. В начале следующего года Мария, с новым именем Анастасия, была помещена «во дворце наверху». Ей велено было оказывать почести как царице. Дворовые люди ей крест целовали, и во всем Московском государстве велено поминать ее имя на ектениях. Готовились к свадьбе. Но родственники будущей царицы, которые, естественно, начали околачиваться при дворе, возбудили ненависть родственников старицы Марфы — Салтыковых. Они стали нашептывать царевой матери против царевой невесты. И их нашептывание оказалось удачным — Марфа возненавидела будущую невестку зверски. Когда Мария в какой-то момент заболела расстройством желудка, Салтыковы не пустили к ней знающих врачей, а наоборот, стали портить дальше непонятным лечением. Марии становилось все хуже. Враги пустили слух, что невеста не только больна, но и неплодна. Старица Марфа надавила на сына, боярская дума объявила, что «царская невеста к государевой радости не прочна», и бедную девушку выслали из Москвы в Тюменскую область, где она, кстати, сразу же поправилась.

Инокиня Марфа

Михаил, несмотря на то, что послушался матери, очень расстроился. Привязанность к Марии запала в его сердце надолго. Годы все шли, он мужал, но — так и не женился. В 1619 году из плена вернулся Филарет и отодвинул свою теперь уже перед богом не жену от управления. Михаилу стало легче. Марфины родственники Салтыковы, которых он не любил, еще не успели почувствовать, что их время ушло, как их уже вызвали на дознание по поводу того случая с Марией Хлоповой:

— "В такой-то день, такого-то числа, — сказал Михаил, — ко мне пришел Борис Салтыков и передал, что по словам врача Мария оказалась не способной родить. Что ты скажешь по этому поводу, лекарь?".

Испуганный лекарь, спав с лица, ответил:

— "С чего он это взял? Я пришел и сказал ему — передайте царю, что у Марии расстройство желудка, но если она будет есть активированный уголь, то все пройдет!".

— Опа! — ответил Михаил Федорович, и Салтыковы пулей отправились в ссылку.

А ко двору Марии Хлоповой, которую к тому времени уже перевели в Нижний Новгород, поехали бояре, чтобы привести девушку в Москву. Семь лет, семь лет прошло с того дня, как их разлучили, и царь уже предвкушал свое счастье — обнять свою давнюю зазнобу. Но у каждого у нас есть мать. Была она и у царя, о чем он предпочел бы иногда забыть. Инокиня же Марфа в свою очередь прекрасно поминила цареву невесту Марию Хлопову. Она так вооружилась против этого брака, что поклялась, что ноги её не будет в царстве сына, если они поженятся. Кто знает, что еще она говорила сыну — и Михаил уступил. Хлопова осталась в Нижнем Новгороде, где ей отдали имение, оставшееся от бездетного Козьмы Минина. Филарет же сильно укорял сына за малодушие.

— "В такой-то день, такого-то числа, — сказал Михаил, — ко мне пришел Борис Салтыков и передал, что по словам врача Мария оказалась не способной родить. Что ты скажешь по этому поводу, лекарь?".

Испуганный лекарь, спав с лица, ответил:

— "С чего он это взял? Я пришел и сказал ему — передайте царю, что у Марии расстройство желудка, но если она будет есть активированный уголь, то все пройдет!".

— Опа! — ответил Михаил Федорович, и Салтыковы пулей отправились в ссылку.

А ко двору Марии Хлоповой, которую к тому времени уже перевели в Нижний Новгород, поехали бояре, чтобы привести девушку в Москву. Семь лет, семь лет прошло с того дня, как их разлучили, и царь уже предвкушал свое счастье — обнять свою давнюю зазнобу. Но у каждого у нас есть мать. Была она и у царя, о чем он предпочел бы иногда забыть. Инокиня же Марфа в свою очередь прекрасно поминила цареву невесту Марию Хлопову. Она так вооружилась против этого брака, что поклялась, что ноги её не будет в царстве сына, если они поженятся. Кто знает, что еще она говорила сыну — и Михаил уступил. Хлопова осталась в Нижнем Новгороде, где ей отдали имение, оставшееся от бездетного Козьмы Минина. Филарет же сильно укорял сына за малодушие.

Михаил Федорович на собрании боярской думы.

Картина Рябушкина

На следующий год почти тридцатилетний холостой царь, видимо, махнув на все рукой, наконец женился — на девице Марии Долгорукой, которую, как утверждают, выбрала для него мать, инокиня Марфа. Молодая царица скончалась на 5-й месяц после свадьбы, произведя на свет нежизнеспособного ребенка — исследователи отмечают, что если бы она умерла, скинув 5-тимесячный плод, ребенком его бы не назвали. То есть, царь мог жениться по залету (хо-хо, не он первый). Впрочем, может быть, это значит, что он наконец полюбил кого-то вновь? И опять потерял. Но не факт, что это все не грязная сплетня.

Все равно, настало время Михаилу жениться второй раз.

Все равно, настало время Михаилу жениться второй раз.