Как гадали на картинах русских художников

По народным поверьям гадания особенно правдивы накануне зимних Cвяток — от cочельника (6 января) до Крещения (19 января). Пользуясь случаем, вспоминаем отражение этой темы в русской живописи -- как именно изображали русские художники таинственные обряды гадания?

В западноевропейском искусстве гадалки и ворожеи появились в XVII веке, практически сразу после возникновения жанровой живописи. Своих «Гадалок» написали такие великие мастера эпохи барокко, как Караваджо (1600 год) и де Ла Тур (ок. 1625 года). Они использовали тему гадания в назидательных целях, изображая наивных людей, которых та же предсказательница и обкрадывала (на иллюстрациях видно, как гадалка ворует деньги из их кармана или кольцо с пальца). Вдобавок художники противопоставляли персонажей из разных социальных классов — нарядных богачей и нищих бродяжек, выписывая контраст драгоценных кружев с грязными обносками.

Когда в конце XVIII — начале XIX века жанровая живопись начала развиваться в Российской империи, тема гадания проникла и к нам. Самые ранние картины на этот сюжет многое заимствовали у европейских образцов. Так, учившийся в Риме живописец Василий Шебуев явно цитирует в своем «Автопортрете с гадалкой» те полотна, которые он видел в Европе. Недаром на герое надет огромный воротник, какие перестали носить лет двести назад — как раз тогда, когда творили последователи Караваджо. И гадалка, которая держит его за руку, как положено — цыганка, чья темная кожа контрастирует с его изысканно-бледным лицом.

Противопоставлением занят и Вильгельм Голике в своем полотне «Гадание у колодца»: бродячая цыганка с темнокожим младенцем, примотанным к спине, здесь общается с фарфорово-прекрасной селянкой и отроком с льняными волосами. Картину можно было бы принять за работу любого из западноевропейских мастеров того времени, если бы не русский сарафан крестьянки и мужик, заламывающий шапку на заднем плане.

Аналогична по трактовке и акварель студента Академии художеств Тараса Шевченко, будущего знаменитого поэта — только здесь девушка одета в малороссийский наряд.

Орест Кипренский также изображает за гаданием иностранку в национальном костюме, но картина посвящена совсем иному. Ею Кипренский открывает в русском искусстве тему гадания как символа общения с неведомым один на один, без посредников.

В первой трети XIX века наше искусство — речь идет и о литературе — занимается активной адаптацией на родной почве иностранных приемов. Например, Василий Жуковский и переводит сказки братьев Гримм, и создает на их основе свои «русские народные». Балладу Готфрида Бюргера года про девицу Ленору, гадавшую на жениха, Жуковский переложил в 1813 году. Героиня меняет национальность и имя, антураж преображается с немецкого на русский. Произведение имело колоссальный успех и подарило нам изобретенное поэтом имя Светлана.

Романтическая, мистическая атмосфера гадания крещенским вечерком, созданная поэтом, вдохновила и художников — тем более что Светлана описана была как красавица. Эффект был таким сильным, что иллюстрация к Жуковскому стала, пожалуй, единственной картиной на «русскую народную» тему Карла Брюллова — гражданина мира и любителя полногрудых смуглых итальянок. Особого новаторства в изображении женщины в темноте со свечой и зеркалом нет — Жорж де Ла Тур в 1640 году так же написал «Марию Магдалину». Если не считать того, что русский народный костюм наконец получил полноправную прописку в высоком академическом искусстве.

За любование народным бытом в отечественном искусстве того времени отвечал Алексей Венецианов, автор бесчисленных изображений крестьян за работой и отдыхом. Считать эти картины жанровыми трудно: слишком много в них романтизма и поэтичности. Но, в отличие от европейских живописцев, Венецианов не ощущал в крестьянском гадании ни аллегоричности, ни мистики. Для него это знакомая повседневность — он сам жил в деревне, а позже открыл школу живописи, куда охотно брал и крепостных. Его «Гадание на картах» изображает двух девушек, и карты для них — атрибут, а не намек на душевную драму.

По тому же пути бытописательства идут другие «крестьянские» художники 1-й половины XIX века. Егор Солнцев пишет сценку о святочном гадании с помощью курицы (судьба гадающего зависит от того, подойдет птица к тарелке с деньгами, или к зеркалу и т.п.).

Анонимный примитивист, автор картины из Русского музея, в сцене гадания противопоставляет юную красоту хитрости и старости.

Во 2-й половине XIX века знаний о прошлом страны и ее обычаях становится больше. «История» Карамзина перестает быть полной открытий. Картины о гаданиях обрастают деталями, почерпнутыми из книг и этнографических наблюдений. Интерес к региональным традициям отражается и в искусстве, появляется много картин с национальным колоритом, в том числе и про гадания.

Украинок за гаданием изображают киевлянин Николай Пимоненко и обосновавшийся на Харьковщине Иван Соколов.

Выходец из польских дворян Генрих Семирадский посвящает работу ворожбе в Андреев день (13 декабря), причем в этом достаточно салонном произведении живописец использует стандартные штампы: тут вам и драматическая светотень, и скрюченная старуха, и нежные девы — причем опять контрастные, одна в декольте, другая в вышиванке, то есть барышня и служанка. А Константин Маковский за колоритными деталями отправляется в глубь веков — его картина про гадание с помощью той же курицы изображает явно допетровское время.

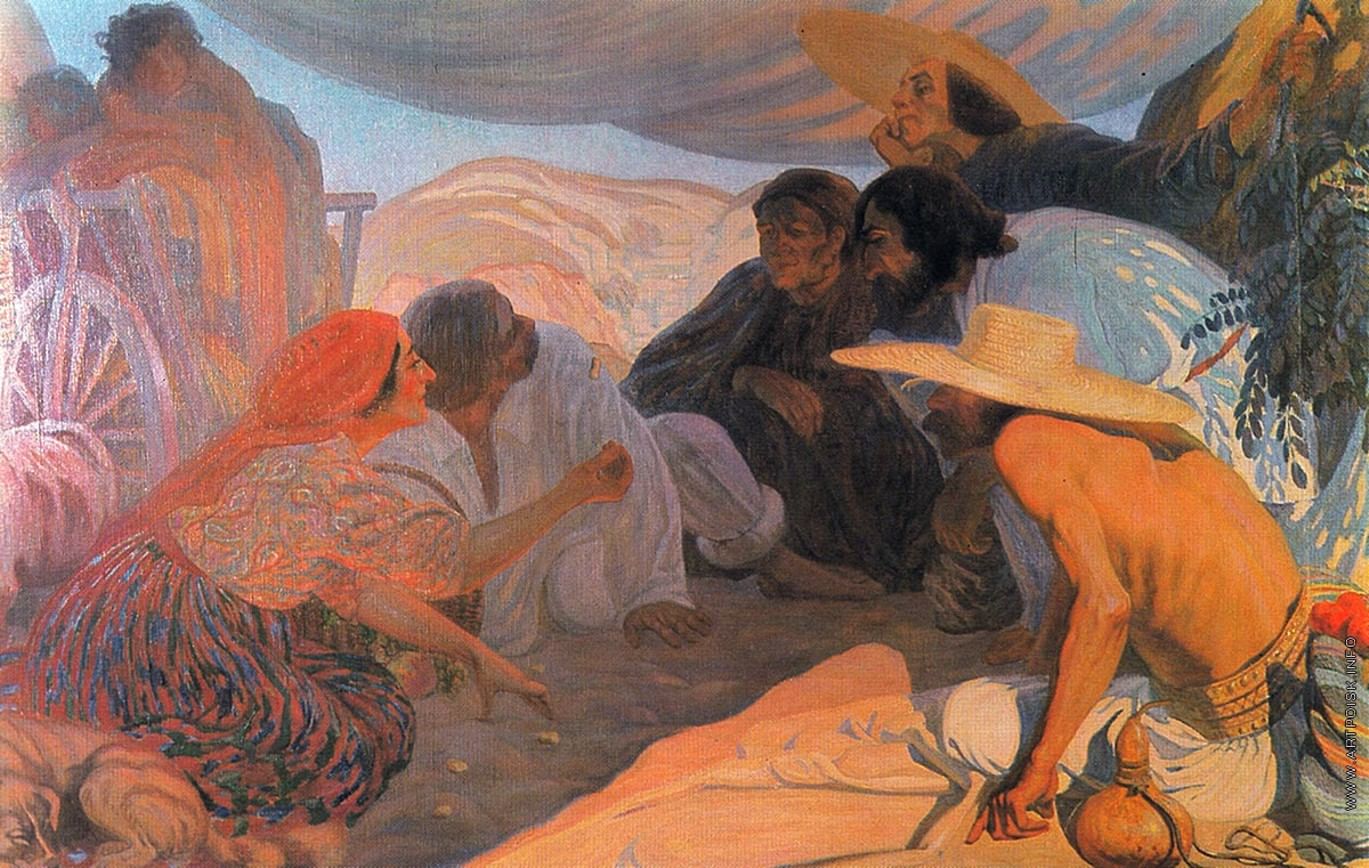

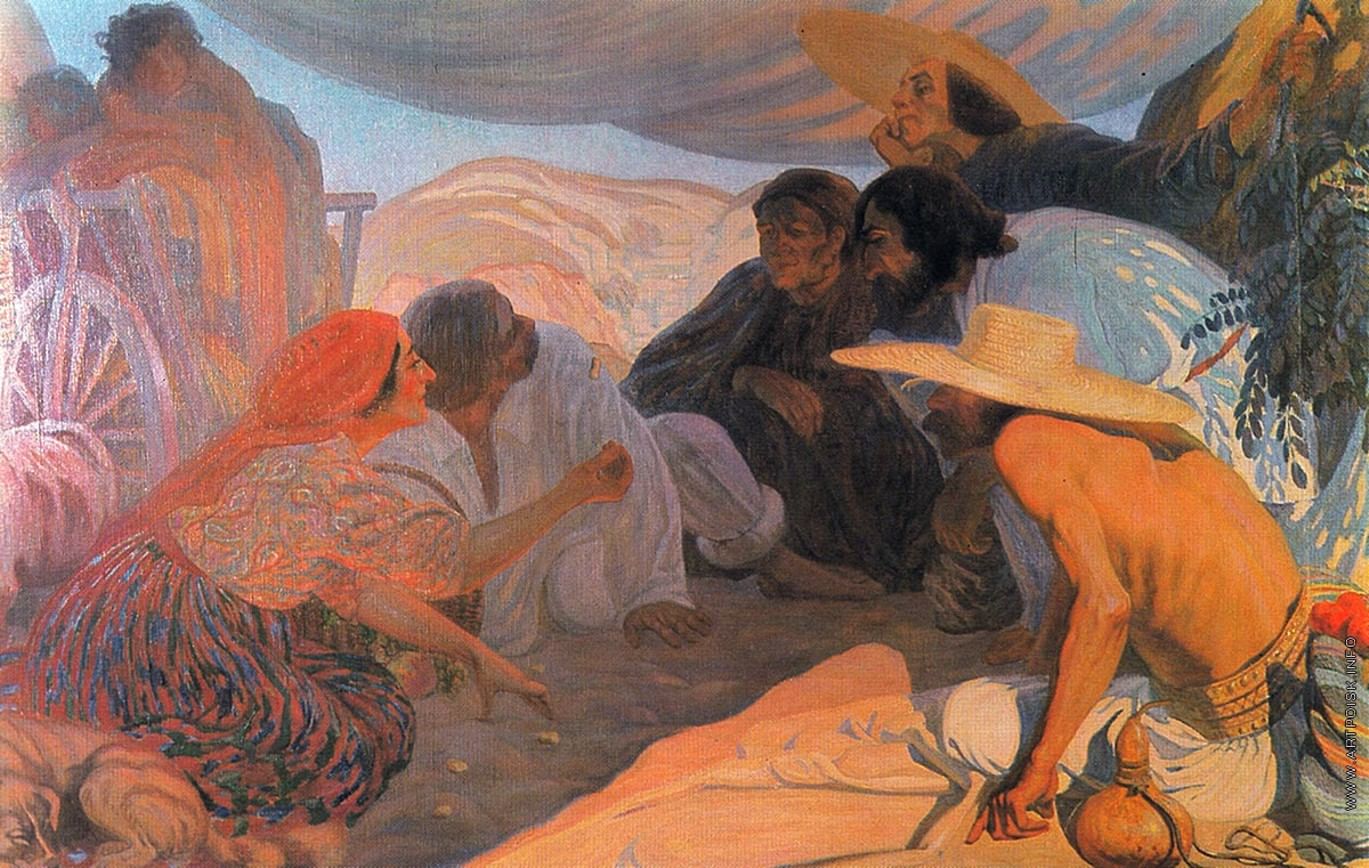

На рубеже XIX–XX веков русская народная тема в искусстве приобретает сильный оттенок историзма, то есть «православия, самодержавия и народности». Исключение — модерн в «русском стиле», который творили Иван Билибин, Елена Поленова и другие художники круга Абрамцево и Талашкино, но там гаданиями не интересовались. Зато не забывают об этом обычае символисты и другие, увлекавшиеся соприкосновением двух миров — реального и потустороннего, а также любители красочных народных обычаев, правда — экзотических. Так возникает среднеазиатская трактовка сюжета у Павла Кузнецова и молдавская — у Павла Шиллинговского.

А Врубель создает свою «Гадалку» под впечатлением от оперы «Кармен», то есть она у него цыганка, причем, очевидно, испанская. Любопытно, что Врубель пишет ее поверх заказного портрета одного из Мамонтовых, который попросту ему надоел — то есть отвергает деньги ради красоты и стихии неизведанного.

Социалистический реализм, хоть и благосклонен к крестьянской теме, суеверия отрицает, поэтому в ХХ веке в развитии сюжета наступает пауза. Под конец столетия становится свободнее: советские и российские мастера, заново открывающие для себя русскую историю, будто возвращаются в XIX век, следуя упоминавшемуся выше «историческому» подходу Константина Маковского. И только Константин Васильев, спорный, но самобытный, в своем «Гадании» больше интересуется потусторонним, поэтому его девушка со свечой почти также загадочна, как и брюлловская «Светлана».

В западноевропейском искусстве гадалки и ворожеи появились в XVII веке, практически сразу после возникновения жанровой живописи. Своих «Гадалок» написали такие великие мастера эпохи барокко, как Караваджо (1600 год) и де Ла Тур (ок. 1625 года). Они использовали тему гадания в назидательных целях, изображая наивных людей, которых та же предсказательница и обкрадывала (на иллюстрациях видно, как гадалка ворует деньги из их кармана или кольцо с пальца). Вдобавок художники противопоставляли персонажей из разных социальных классов — нарядных богачей и нищих бродяжек, выписывая контраст драгоценных кружев с грязными обносками.

Когда в конце XVIII — начале XIX века жанровая живопись начала развиваться в Российской империи, тема гадания проникла и к нам. Самые ранние картины на этот сюжет многое заимствовали у европейских образцов. Так, учившийся в Риме живописец Василий Шебуев явно цитирует в своем «Автопортрете с гадалкой» те полотна, которые он видел в Европе. Недаром на герое надет огромный воротник, какие перестали носить лет двести назад — как раз тогда, когда творили последователи Караваджо. И гадалка, которая держит его за руку, как положено — цыганка, чья темная кожа контрастирует с его изысканно-бледным лицом.

Противопоставлением занят и Вильгельм Голике в своем полотне «Гадание у колодца»: бродячая цыганка с темнокожим младенцем, примотанным к спине, здесь общается с фарфорово-прекрасной селянкой и отроком с льняными волосами. Картину можно было бы принять за работу любого из западноевропейских мастеров того времени, если бы не русский сарафан крестьянки и мужик, заламывающий шапку на заднем плане.

Аналогична по трактовке и акварель студента Академии художеств Тараса Шевченко, будущего знаменитого поэта — только здесь девушка одета в малороссийский наряд.

Орест Кипренский также изображает за гаданием иностранку в национальном костюме, но картина посвящена совсем иному. Ею Кипренский открывает в русском искусстве тему гадания как символа общения с неведомым один на один, без посредников.

В первой трети XIX века наше искусство — речь идет и о литературе — занимается активной адаптацией на родной почве иностранных приемов. Например, Василий Жуковский и переводит сказки братьев Гримм, и создает на их основе свои «русские народные». Балладу Готфрида Бюргера года про девицу Ленору, гадавшую на жениха, Жуковский переложил в 1813 году. Героиня меняет национальность и имя, антураж преображается с немецкого на русский. Произведение имело колоссальный успех и подарило нам изобретенное поэтом имя Светлана.

Романтическая, мистическая атмосфера гадания крещенским вечерком, созданная поэтом, вдохновила и художников — тем более что Светлана описана была как красавица. Эффект был таким сильным, что иллюстрация к Жуковскому стала, пожалуй, единственной картиной на «русскую народную» тему Карла Брюллова — гражданина мира и любителя полногрудых смуглых итальянок. Особого новаторства в изображении женщины в темноте со свечой и зеркалом нет — Жорж де Ла Тур в 1640 году так же написал «Марию Магдалину». Если не считать того, что русский народный костюм наконец получил полноправную прописку в высоком академическом искусстве.

За любование народным бытом в отечественном искусстве того времени отвечал Алексей Венецианов, автор бесчисленных изображений крестьян за работой и отдыхом. Считать эти картины жанровыми трудно: слишком много в них романтизма и поэтичности. Но, в отличие от европейских живописцев, Венецианов не ощущал в крестьянском гадании ни аллегоричности, ни мистики. Для него это знакомая повседневность — он сам жил в деревне, а позже открыл школу живописи, куда охотно брал и крепостных. Его «Гадание на картах» изображает двух девушек, и карты для них — атрибут, а не намек на душевную драму.

По тому же пути бытописательства идут другие «крестьянские» художники 1-й половины XIX века. Егор Солнцев пишет сценку о святочном гадании с помощью курицы (судьба гадающего зависит от того, подойдет птица к тарелке с деньгами, или к зеркалу и т.п.).

Анонимный примитивист, автор картины из Русского музея, в сцене гадания противопоставляет юную красоту хитрости и старости.

Во 2-й половине XIX века знаний о прошлом страны и ее обычаях становится больше. «История» Карамзина перестает быть полной открытий. Картины о гаданиях обрастают деталями, почерпнутыми из книг и этнографических наблюдений. Интерес к региональным традициям отражается и в искусстве, появляется много картин с национальным колоритом, в том числе и про гадания.

Украинок за гаданием изображают киевлянин Николай Пимоненко и обосновавшийся на Харьковщине Иван Соколов.

Выходец из польских дворян Генрих Семирадский посвящает работу ворожбе в Андреев день (13 декабря), причем в этом достаточно салонном произведении живописец использует стандартные штампы: тут вам и драматическая светотень, и скрюченная старуха, и нежные девы — причем опять контрастные, одна в декольте, другая в вышиванке, то есть барышня и служанка. А Константин Маковский за колоритными деталями отправляется в глубь веков — его картина про гадание с помощью той же курицы изображает явно допетровское время.

На рубеже XIX–XX веков русская народная тема в искусстве приобретает сильный оттенок историзма, то есть «православия, самодержавия и народности». Исключение — модерн в «русском стиле», который творили Иван Билибин, Елена Поленова и другие художники круга Абрамцево и Талашкино, но там гаданиями не интересовались. Зато не забывают об этом обычае символисты и другие, увлекавшиеся соприкосновением двух миров — реального и потустороннего, а также любители красочных народных обычаев, правда — экзотических. Так возникает среднеазиатская трактовка сюжета у Павла Кузнецова и молдавская — у Павла Шиллинговского.

А Врубель создает свою «Гадалку» под впечатлением от оперы «Кармен», то есть она у него цыганка, причем, очевидно, испанская. Любопытно, что Врубель пишет ее поверх заказного портрета одного из Мамонтовых, который попросту ему надоел — то есть отвергает деньги ради красоты и стихии неизведанного.

Социалистический реализм, хоть и благосклонен к крестьянской теме, суеверия отрицает, поэтому в ХХ веке в развитии сюжета наступает пауза. Под конец столетия становится свободнее: советские и российские мастера, заново открывающие для себя русскую историю, будто возвращаются в XIX век, следуя упоминавшемуся выше «историческому» подходу Константина Маковского. И только Константин Васильев, спорный, но самобытный, в своем «Гадании» больше интересуется потусторонним, поэтому его девушка со свечой почти также загадочна, как и брюлловская «Светлана».